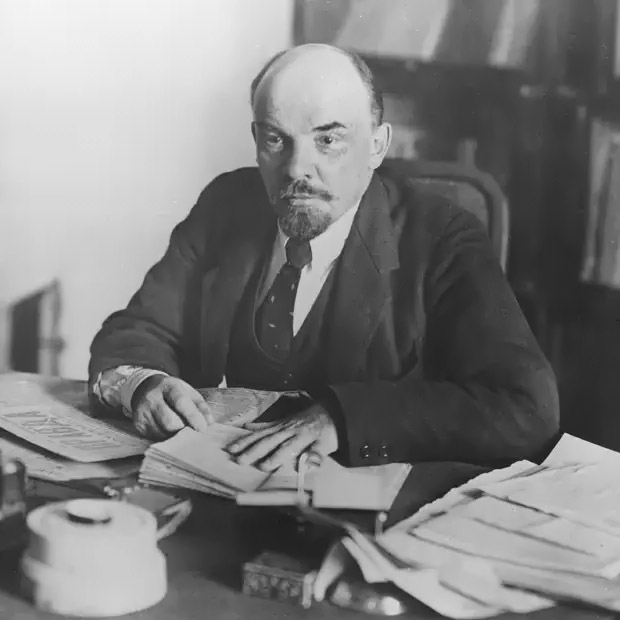

Как бы кто к нему ни относился, но это этот человек не только часть нашей истории, но и весьма значительная часть. Поэтому посвятим ему материал.

21 января 1924 года умер Владимир Ленин, один из самых ярких политических лидеров XX века. О последних годах жизни «вождя мирового пролетариата», после того как советское правительство переехало из Петрограда в Москву, — в этом материале.

Спецоперация

О планах переезда в Москву Ленин сообщил членам Совнаркома (СНК) на совещании 26 февраля 1918 года. Интересно, что на следующий день, после того как решение о переезде было принято, газеты опубликовали сообщение властей: «Все слухи об эвакуации из Петрограда СНК и ЦИК (Центральный исполнительный комитет. — Ред.) совершенно ложны. СНК и ЦИК остаются в Петрограде и подготовляют самую энергичную оборону Петрограда…» Но на небольшой станции Цветочная площадка уже полным ходом шла секретная подготовка железнодорожного спецсостава. 10 марта 1918 года в 22 часа поезд № 4001 под охраной 200 латышских стрелков отправился в Москву. Дорога заняла почти сутки, а стрелки по приезде взяли под охрану новую резиденцию советского правительства — Кремль.

К слову, тут же, в Кремле, часть новой советской элиты и поселилась. Причём некоторые деятели — Яков Свердлов, Алексей Рыков, председатель ВСНХ Валериан Оболенский (Осинский), глава ВЧК Феликс Дзержинский, в то время нарком по делам национальностей Иосиф Сталин и др. — в разное время жили непосредственно в царском Большом Кремлёвском дворце. К концу 1918 года во дворце официально были прописаны 59 человек. Всего в Кремле к середине лета 1918 года постоянно проживали более 1100 человек.

Впрочем, по большей части это были ещё дворцовые служащие, монахи и священнослужители двух расположенных на территории Кремля монастырей. Жилья для «новеньких» не хватало, поэтому 20 июля Совнарком принял постановление: «…В семидневный срок выселить из Кремля всех лиц, не служащих в советских учреждениях, разрешая выселяемым взять с собой только (личные) домашние вещи. Освободившиеся таким образом помещения предоставить для жилья советским служащим». Решение выселить из Кремля Сергея Бартенева, историка и исследователя кремлёвской крепости, — хоть и с выражением большого сожаления — принимал лично председатель Совнаркома Ленин. Для вывоза вещей и уникальной библиотеки он выделил историку свою машину.

Кстати, в распоряжении большевиков были автомобили из собственного гаража Его Императорского Величества Николая II и машины, которые после Февральской революции 1917 года отбирали у богатых граждан бывшей империи ещё по распоряжению Временного правительства. За семьёй Ленина были закреплены французские «Тюрка-Мери», «Рено» и британский «Роллс-Ройс». Ими Ленин пользовался и для поездок за пределы Москвы, например, на охоту в подмосковные или тверские леса. В архивах гаража особого назначения есть забавный документ: во время поездки в Архангельское застрявший в снегу автомобиль особого гаража выручили крестьяне. За помощь им пришлось заплатить пять рублей.

Кстати, дважды ленинские машины… угоняли. Ещё в Питере в 1918 году «Тюрка-Мери» увели прямо от главного подъезда Смольного. Как выяснилось, ворами были сотрудники пожарной охраны Смольного, они хотели перепродать машину в Финляндии. В московских Сокольниках в 1919 году банда Яшки Кошелька, вытащив на снег водителя, охранника, самого Ленина, в котором не признали главу государства, и его сестру Марию Ильиничну, отобрала вещи, оружие и машину. Авто — «Рено-40» — быстро нашли и на этот раз, а бандитов поймали и расстреляли.

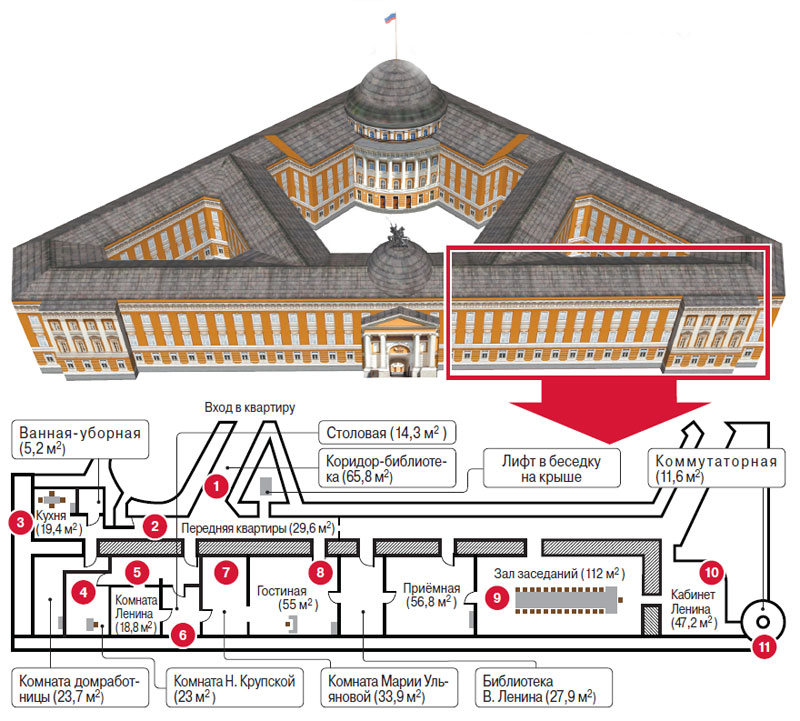

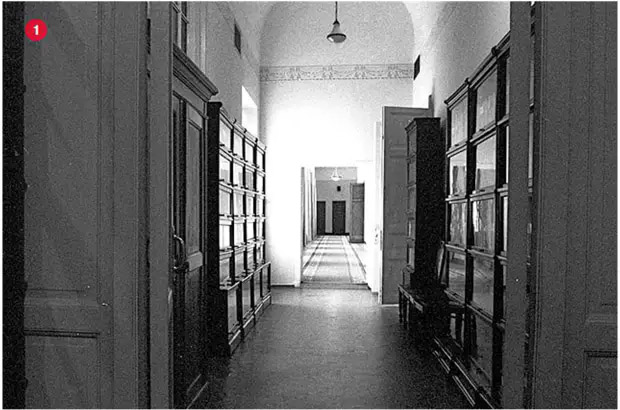

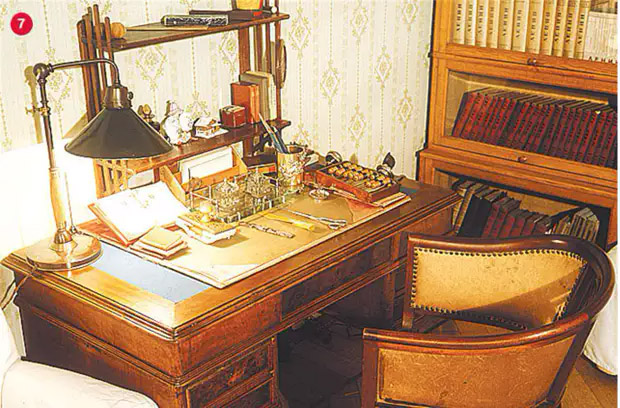

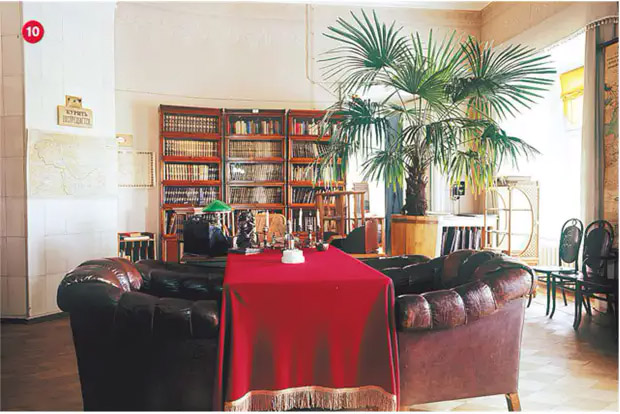

Тем временем сам Ленин после переезда на некоторое время поселился в Кремле в так называемых Кавалерских корпусах (два из них снесли во время строительства Дворца съездов). Но уже осенью переехал в специально подготовленную для него квартиру в здании кремлёвского Сената, в кабинетах которого царских столоначальников сменили чиновники советского правительства. Чтобы устроить квартиру Ленину, на третьем этаже здания переиначили его планировку. По соседству оборудовали приёмную, зал заседаний политбюро, рабочий кабинет Ленина, рядом с которым разместили коммутатор и телефонистов.

Ильич с печкой

Квартира получилась вполне просторная. Спальня самого Ильича около 18 м2 плюс тамбур. По соседству жила жена вождя Надежда Крупская. В самой большой комнате — около 55 м2 — была гостиная. Здесь же иногда оставалась ночевать старшая сестра Ленина Анна Елизарова-Ульянова, которая в 1919 году, похоронив мужа, осталась одна. Будучи в 1918-1921 годах начальником отдела защиты детства в Наркомсобесе и Наркомпросе, она жила рядом с Кремлём, на Манежной улице. Ещё одну комнату занимала младшая сестра Ленина Мария Ильинична — Маняша. В отличие от старшей сестры личная жизнь у младшей и вовсе не задалась.

В 20-е годы она была влюблена в Николая Бухарина (в 1924-1929 годах член Политбюро ЦК ВКП (б). А он ей… дарил свои книги. Между прочим, пространные подписи Бухарина в подаренных Маняше книгах — почти единственный образец почерка советского деятеля, которого обвинили в «правом уклонизме» и расстреляли в 1938 году. Книги Ленина, Крупской и Марии Ильиничны вместе со многими другими вещами из кремлёвской квартиры хранятся в музее в подмосковных Горках — кремлёвская квартира Ленина не пережила капитального ремонта в здании Сената в 1994-1995 годах.

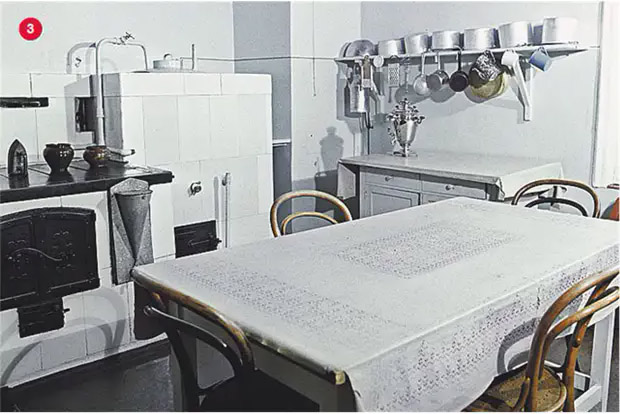

Между тем в квартире была своя кухня, комната для горничной и совмещённый санузел, оборудованный ванной, душевым шлангом и — большая редкость по тем временам — ватерклозетом. Впрочем, отопление в здании в то время ещё было печным, в квартире было несколько обычных печек.

Зато в декабре 1918 года для Ленина сделали первый в Кремле лифт: после августовского покушения Фанни Каплан во время поездки вождя на завод Михельсона ему было сложновато подниматься на 3-й этаж по лестнице. Ещё один лифт позволял обитателям квартиры попадать прямо на крышу, где была оборудована беседка. Надо отметить, обставлена ленинская квартира была по нынешним меркам весьма скромно.

Во дворах — отбросы

В разорённой стране напряжёнка и с продуктами, и с самой простой утварью ощущалась даже в Кремле. Так, например, 14 июня 1918 года первому коменданту Кремля П. Малькову поступила записка из управления делами Совнаркома: «Прошу Вас отпустить для необходимого питания Н. К. Ульяновой (Крупской. — прим.) сколько найдётся возможным крупы». А Маняша вскоре после переезда писала коменданту и такие депеши:

«Уважаемый товарищ! Прошу выдать для В. И. Ленина… электрическую переносную лампу на стол, две миски, скалку, чайник для плитки, лопатку и метёлку для собирания сора… (всего 12 пунктов. — прим.) С рев. прив. М. И. Ульянова». Жена Ленина хозяйкой, по свидетельству современников, была слабой, поэтому часть забот взяла на себя Маняша. Кстати, Крупская жила в кремлёвской квартире Ленина до своей смерти в 1939 году. Никто не решился выселить из первого корпуса «боевую подругу вождя мирового пролетариата».

К концу 1920 года в Кремле были прописаны уже более 2100 человек в 325 квартирах и во всех сколько-нибудь пригодных для этого помещениях. «Перенаселённость», давно неремонтированные дома, выбитые стёкла, сломанные решётки, мусорные кучи — всё это оставляло впечатление полной запущенности. Масштаб коммунальной катастрофы подтверждают и документы. Так, «предписание» жителям Кремля от 14 октября 1918 года гласило:

«Несмотря на неоднократные указания Коменданта Кремля… домовые комитеты совершенно не выполняют возложенных на них законом обязанностей: грязь на дворах и площадях, в домах, на лестницах, в коридорах и квартирах ужасающая. Мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы, трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит «испанская» болезнь, зашедшая и в Кремль и уже давшая смертные случаи…»

Видимо, обитатели Кремля, грезя о мировой революции, смотрели слишком далеко вперёд в «светлое будущее», чтобы отвлекаться на какие-то мусорные кучи у себя под носом.

«Вы жертвою пали…»

Между тем уже в 1918 году по личному распоряжению Ленина была почти полностью восстановлена Никольская башня крепости, сильнее других пострадавшая во время штурма Кремля революционными отрядами в ноябре 1917 года.

К июлю 1918 года восстановили и кремлёвские куранты, повреждённые артиллерийским снарядом. Вместо мелодий «Коль славен наш Господь…» и «Марша Преображенского полка» они стали исполнять в полдень «Интернационал», а в полночь — «Вы жертвою пали…». На реставрацию Кремля Совнарком в 1918 году выделил большие по тому времени деньги — 450 тысяч рублей.

Во многих событиях Владимир Ленин принимал личное и деятельное участие. Имело место даже мелочное занудство. Чего стоит, например, такая записка тогдашнему коменданту Кремля: «Тов. Петерсону… Объявляю Вам выговор за неудовлетворительное использование моего распоряжения. Сегодня около 10 3/4 часов вечера я проходил мимо того поста, пост «Б», где я беседовал с Вами на днях (пост внутри здания рядом с постом у наружных ворот). После того как я, гуляя, прошёл мимо этого поста второй или третий раз, часовой изнутри здания крикнул мне:

«Не ходите здесь». Очевидно, моё распоряжение о точном и ясном разъяснении часовым их обязанностей выполнено Вами неудовлетворительно (ибо к этому внутреннему посту правило о неприближении на 10 шагов не относится: кроме того, часовой и не сказал точно и ясно, что он объявлен запретным). Следующий раз я вынужден буду подвергнуть Вас взысканию более строгому… Пред. СТО (Совета труда и обороны. — Ред.) В. Ульянов (Ленин)».

Привычка разбираться во всём до мелочей, наложившаяся на необходимость, по сути, заново создавать государство, в результате и сгубила вождя. Серьёзные проблемы со здоровьем у Ленина, который уже некоторое время жаловался на головные боли, быструю утомляемость и онемение конечностей, начались в мае 1922 года. Но он ещё продолжал писать статьи и личные записки. Например, Сталину, от которого требовал извиниться перед Крупской. Та дала Ленину почитать газеты, после чего он высказал свои замечания Сталину, уже подминавшему под себя власть в стране, а Сталин буквально наорал на Крупскую.

Одним из самых известных писем Ленина этого периода стало послание к XII съезду, со знаменитыми словами

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека…»

Осенью 1922-го Ленину стало лучше, но весной 1923 года его после тяжелейшего инсульта уже практически навсегда увезли из Кремля в Горки.

Тайны последних дней. Как и от чего умер Владимир Ленин

Первый звоночек о недуге, который в 23-м превратил Ильича в немощного человека, а вскоре свёл в могилу, прозвенел в 1921 году. Страна преодолевала последствия гражданской войны, руководство металось от военного коммунизма к новой экономической политике (НЭП). А руководитель советского правительства Ленин, каждое слово которого жадно ловила страна, начал жаловаться на головные боли и быструю утомляемость.

Позже к этому добавляются онемение конечностей, вплоть до полного паралича, необъяснимые приступы нервного возбуждения, во время которых Ильич машет руками и несёт какую-то чепуху… Доходит до того, что с окружающими Ильич «общается» с помощью всего трёх слов: «вот-вот», «революция» и «конференция».

«Издаёт какие-то неясные звуки»

Врачей Ленину выписывают аж из Германии. Но ни «гастарбайтеры» от медицины, ни отечественные светила науки никак не могут поставить ему диагноз. Илья Збарский, сын и ассистент биохимика Бориса Збарского, который бальзамировал тело Ленина и долгое время возглавлял лабораторию при Мавзолее, будучи знаком с историей болезни вождя, так описывал ситуацию в книге «Объект № 1»:

«К концу года (1922-го. — прим.) состояние его заметно ухудшается, он вместо членораздельной речи издаёт какие-то неясные звуки. После некоторого облегчения в феврале 1923 г. наступает полный паралич правой руки и ноги… Взгляд, прежде проницательный, становится невыразительным и отупевшим. Приглашённые за большие деньги немецкие врачи Фёрстер, Клемперер, Нонне, Минковский и русские профессора Осипов, Кожевников, Крамер снова в полной растерянности».

Весной 1923 года Ленина перевозят в Горки — фактически умирать.

«На фотографии, сделанной сестрой Ленина (за полгода до смерти. — прим.), мы видим похудевшего человека с диким лицом и безумными глазами, — продолжает И. Збарский. — Он не может говорить, ночью и днём его мучают кошмары, временами он кричит… На фоне некоторого облегчения 21 января 1924 года Ленин чувствует общее недомогание, вялость… Осмотревшие его после обеда профессора Фёрстер и Осипов не обнаруживают никаких тревожных симптомов. Однако около 6 часов вечера состояние больного резко ухудшается, появляются судороги… пульс 120-130. Около половины седьмого температура поднимается до 42,5°С. В 18 часов 50 минут… врачи констатируют смерть».

Широкие народные массы близко к сердцу приняли кончину вождя мирового пролетариата. Ещё утром 21 января Ильич сам оторвал страничку перекидного календаря. Причём видно, что сделал это именно левой рукой: правая у него была парализована.

Что же случилось с одной из самых неординарных фигур своего времени? В качестве возможных диагнозов врачи обсуждали эпилепсию, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и даже отравление свинцом от пули, выпущенной Фанни Каплан в 1918 г. Одна из двух пуль — её извлекли из тела лишь после смерти Ленина — отколола часть лопатки, задела лёгкое, прошла в непосредственной близости от жизненно важных артерий. Это якобы тоже могло вызвать преждевременный склероз сонной артерии, масштаб которого стал ясен лишь во время вскрытия. Выдержки из протоколов в своей книге приводил академик РАМН Юрий Лопухин: склеротические изменения в левой внутренней сонной артерии Ленина в её внутричерепной части были такими, что по ней просто не могла течь кровь — артерия превратилась в сплошной плотный белесоватый тяж.Следы бурной молодости?

Однако симптомы болезни были мало похожи на обычный склероз сосудов. Более того, при жизни Ленина болезнь более всего напоминала прогрессивный паралич из-за поражения головного мозга вследствие поздних осложнений сифилиса. Илья Збарский обращает внимание, что этот диагноз тогда точно имели в виду: часть врачей, приглашённых к Ленину, специализировалась как раз на сифилисе, да и препараты, которые прописывали вождю, составляли курс лечения именно от этой болезни по методам того времени. В данную версию, впрочем, не укладываются некоторые факты. За две недели до смерти, 7 января 1924 г., по инициативе Ленина его жена и сестра устроили для детей из окрестных деревень ёлку.

Сам Ильич вроде бы чувствовал себя настолько хорошо, что, сидя в кресле-каталке, некоторое время даже принимал участие в общем веселье в зимнем саду бывшей барской усадьбы. В последний день своей жизни он левой рукой оторвал листок перекидного календаря. По итогам вскрытия работавшие с Лениным профессора сделали даже специальное заявление насчёт отсутствия каких-либо признаков сифилиса. Юрий Лопухин, правда, по этому поводу ссылается на виденную им записку тогдашнего наркома здравоохранения Николая Семашко патологоанатому, будущему академику Алексею Абрикосову — с просьбой

«обратить особое внимание на необходимость веских морфологических доказательств отсутствия у Ленина люэтических (сифилитических) поражений ради сохранения светлого образа вождя».

Это чтобы обоснованно развеять ходившие слухи или, наоборот, что-то скрыть? «Светлый образ вождя» и сегодня остаётся чувствительной темой и пока остается открытым. Но, кстати, поставить точку в спорах насчёт диагноза — из научного интереса — никогда не поздно: ткани мозга Ленина хранятся в бывшем Институте мозга.

«Мощи под коммунистическим соусом»

Тем временем ещё при живом Ильиче его соратники начали подковёрную борьбу за власть. К слову, есть версия (обращаю внимание: лишь версия), зачем 18-19 октября 1923 года больной и частично обездвиженный Ленин единственный раз выбрался из Горок в Москву. Формально — на сельскохозяйственную выставку. Но зачем на целый день заезжал в кремлёвскую квартиру? Публицист Н. Валентинов-Вольский, эмигрировавший в США, писал: Ленин в своих личных бумагах искал компрометировавшие Сталина документы. Но бумаги, видимо, кто-то уже «проредил». Правда, все-таки есть вопрос: а стоит ли верить эмигрировавшему?

Ещё при живом вожде члены Политбюро осенью 23-го года начали живо обсуждать и его похороны. Понятно, что церемония должна быть величественной, но что делать с телом — кремировать по пролетарской антицерковной моде или по последнему слову науки забальзамировать?

«Мы… вместо икон повесили вождей и постараемся для Пахома (простого деревенского мужика. — прим.) и «низов» открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом», — писал в одном из частных писем идеолог партии Николай Бухарин.

Впрочем, поначалу речь шла лишь о процедуре прощания. Поэтому проводивший вскрытие тела Ленина Абрикосов 22 января провёл и бальзамирование — но обычное, временное.

«…Вскрывая тело, ввёл в аорту раствор, состоявший из 30 частей формалина, 20 частей спирта, 20 частей глицерина, 10 — хлористого цинка и 100 — воды», — поясняет И. Збарский в книге.

23 января гроб с телом Ленина при большом стечении народа, собравшегося, несмотря на лютый мороз, грузят в траурный состав (локомотив и вагон сейчас в музее при Павелецком вокзале) и везут в Москву, в Колонный зал Дома союзов. В это время у Кремлёвской стены на Красной площади для обустройства усыпальницы и фундамента первого Мавзолея динамитом крошат глубоко промёрзшую землю. В газетах того времени сообщалось, что за полтора месяца Мавзолей посетили около 100 тыс. человек, но у дверей по-прежнему выстраивается огромная очередь. А в Кремле начинают судорожно думать, что делать с телом, которое в начале марта начинает стремительно терять презентабельный вид…